La campagne de vaccination terminée, il s’agira ensuite d’évaluer la situation de l’épidémie dans les semaines qui suivent. Cette évaluation se déroulera selon les étapes suivantes (qui peuvent être menées en parallèle selon les ressources) :

- Surveillance des cas post-vaccination et poursuite des activités de sensibilisation et de prise en charge

- Identification des problèmes rencontrés pendant la campagne

- Evaluation de la couverture vaccinale (enquête en population)

- Activités de rattrapage

- Efficacité vaccinale en cas de doute

7.6.1 Poursuite de la surveillance des cas, de la prise en charge et de la sensibilisation

Il apparait important de continuer à surveiller l’apparition de nouveaux cas dans les semaines qui suivent la campagne de vaccination. En effet, certains effets du vaccin peuvent parfois transitoirement ressembler aux symptômes de la maladie (faux positifs) et les enfants vaccinés restent vulnérables pendant au moins 15 jours (le temps de développer une immunité efficace).

Une surveillance rigoureuse permet ensuite d’anticiper et de réagir rapidement à d’éventuelles nouvelles flambées, surtout si la couverture administrative pendant la campagne était reconnue comme non-optimale. Chaque nouveau cas suspect doit être rapidement confirmé biologiquement et pris en charge.

Il est aussi important de poursuivre des activités de sensibilisation communautaire, pour rassurer les parents face aux éventuels effets secondaires du vaccin, pour insister sur l’importance de continuer à amener les enfants en cas de suspicion de rougeole ainsi que sur la nécessité de poursuivre la vaccination de routine selon le calendrier vaccinal.

7.6.2 Analyse de l’efficacité de la campagne

L’absence de diminution des cas 2 semaines après la fin de la campagne doit amener à se poser quelques questions sur le déroulement de la campagne :

- Y a-t-il eu des problèmes lors de la campagne de vaccination ?

Des freins à la vaccination ont-ils déjà été identifiés et partiellement résolus, expliquant une éventuelle couverture trop faible ? (Voir Section 7.3).

Dans ce cas, prévoir rapidement des activités de rattrapage adaptées.

- Décider d’une enquête de couverture vaccinale (enquête en population)

Une enquête de couverture vaccinale post-campagne dans la population ciblée est souvent utile pour bien en évaluer l’impact. Elle permettra notamment, si son design le permet, une cartographie fine des poches de faible couverture et d'en comprendre les déterminants locaux, qu'ils soient géographiques, sociaux ou opérationnels. Des réponses ciblées pourront alors être apportées.

Principe :

La campagne de vaccination contre la rougeole est un élément clé dans la lutte contre une épidémie de rougeole, mais elle ne peut être efficace que si la couverture vaccinale est suffisamment élevée.

L'évaluation de la couverture vaccinale permet de mesurer le pourcentage de la population vaccinée parmi la population cible et d'identifier les groupes non vaccinés (catégories d’âge, populations spécifiques comme villages isolés, les déplacés ou les réfugiés non inclus dans la planification).

Objectifs

L’enquête doit au minimum permettre de répondre aux questions suivantes :

- Les personnes viennent-elles d’arriver dans la zone de vaccination (nouveaux arrivants, réfugiés/déplacés) et n’ont donc pas pu être vaccinées ?

- Existe-t-il des ‘poches’ géographiques de non-vaccinés ou la couverture est-elle basse de manière homogène ?

- Quelles sont les raisons de non-vaccination ?

Utilisation des résultats

Après analyse des résultats, si l’estimation de la CV est proche de 100%, la campagne de vaccination sera considérée comme efficace et réussie. Dans le cas inverse, l'identification des groupes ou zones géographiques où la couverture reste en-deçà des seuils acceptables d'immunité de masse pour la rougeole et les raisons de non-vaccination permettront d'adapter et de cibler au mieux des activités de sensibilisation et de rattrapage vaccinal.

Une enquête de couverture vaccinale est généralement menée par un épidémiologiste et une équipe dédiée, peut être couteuse en ressources et dure généralement entre 1 et 3 semaines en fonction de la taille de la zone ciblée.

Envisager une étude de l’efficacité vaccinale :

- Si des semaines après la campagne, le système de surveillance continue de notifier des cas suspects de rougeole (même après de potentielles activités de rattrapage guidées par l’ECV), il faut alors s’assurer qu’il s’agit bien de cas de rougeole (revoir les définitions de cas, avoir une confirmation biologique), puisqu’ils peuvent facilement être confondus avec de la rubéole.

- Dans le cas contraire :

- Si l’enquête a montré une CV ≥ 80% ET

- Si les cas de rougeole sont bien confirmés biologiquement ET

- Si la campagne de masse s’est bien déroulée et l’enquête de couverture confirme les bonnes couvertures vaccinales administratives. Alors une étude d’efficacité vaccinale pourra être envisagée.

Définition de l’efficacité vaccinale

Il faut distinguer l'efficacité vaccinale mesurée dans les conditions contrôlées des essais cliniques randomisés (efficacy ou immunogénicité intrinsèque du vaccin), de l'efficacité réelle observée lors de l'utilisation à grande échelle en population générale (effectiveness). Cette efficacité en situation réelle intègre non seulement la performance du vaccin lui-même, mais également l'influence de multiples facteurs comme l'âge des sujets vaccinés, leur statut immunitaire sous-jacent, ainsi que les potentielles erreurs programmatiques (ruptures de la chaîne du froid, problèmes de reconstitution/administration, etc.).

Quand la mesure-t-on ?

L'évaluation de cette efficacité sur le terrain s'avère nécessaire dans plusieurs situations : survenue d'épidémies dans des populations censées être correctement vaccinées avec des couvertures vaccinales élevées (mesurées), absence de diminution de l'incidence malgré de bonnes couvertures, ou encore proportion importante de cas rapportés chez des personnes vaccinées ou introduction d’un nouveau vaccin.

Le principe repose sur le calcul du pourcentage de réduction du taux d'attaque (ou risque de contracter la maladie) chez les vaccinés, comparé au taux chez les non-vaccinés exposés au même risque.

Comment la mesure-t-on ?

Différents schémas d'étude peuvent être déployés pour mesurer cette efficacité en conditions réelles, avec des niveaux de complexité et de robustesse variables.

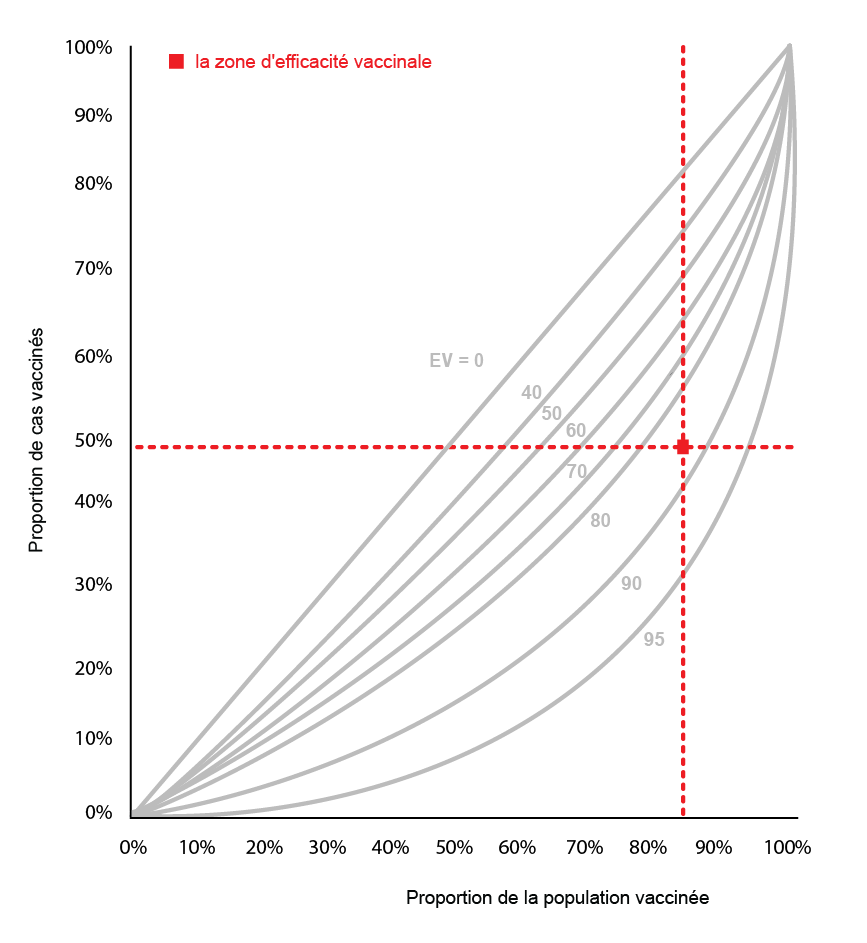

Méthode d'estimation rapide : la méthode du screening

Cette méthode est la plus adaptée en situation opérationnelle, car elle ne nécessite que des données programmatiques de couverture vaccinale (par enquête de couverture si possible) (PpV) et la proportion observée de cas chez les vaccinés (PcV).

La formule est : EV (%) = (PpV – PcV) / PpV x [(1-PcV)]

Bien que simple à mettre en œuvre, cette méthode ne fournit cependant qu'une approximation biaisée de l’efficacité, et sa fiabilité dépend énormément de la qualité des données collectées.

Exemple de méthode du screening

Une campagne de vaccination a été réalisée il y a 9 mois. Une enquête de couverture vaccinale a montré que 85% de la population cible a été vaccinée (PpV = 85%).

Des cas de rougeole ont été déclarés, la moitié d’entre eux ont été vaccinés lors de cette campagne (PcV =50%).

EV = [0,85 - 0,50] / 0,85 x (1 - 0,5) = [0,35] / (0,425) = 0,82 soit 82%

En prolongeant les points 85% à partir de l'axe des abscisses (x) et 50% à partir de l'axe des ordonnées (y), le point d'intersection des 2 droites se situe dans la zone d'efficacité vaccinale comprise entre la courbe 0,8 et la courbe 0,9 correspondant à la valeur obtenue par calcul.

Figure 7.1 - Nomogramme

Méthodes plus complexes :

Les méthodes suivantes sont plus rigoureuses et fiables mais demandent une expertise épidémiologique (contacter votre référent vaccination).

Les enquêtes de cohorte prospectives, les études cas-témoins et les études dites à ‘test-négatif’ permettent de calculer l’efficacité vaccinale en comparant les taux d'attaque chez les vaccinés aux non-vaccinés, en ajustant sur d'éventuels facteurs de confusion. Ce sont des études couteuses et lourdes à mettre en place.

Validité et fiabilité des résultats

Quelle que soit la méthode utilisée, certains critères conditionnent la validité et la fiabilité des résultats obtenus :

- Définition de cas standardisée et uniformément appliquée

- Recherche exhaustive et identification rigoureuse de l'ensemble des cas dans la population considérée

- Détermination précise du statut vaccinal réel (de préférence sur présentation d'un carnet de vaccination)

- Risque d'exposition à la maladie comparable entre les groupes vaccinés et non vaccinés étudiés

L'échantillon inclus dans l'étude doit être représentatif de l'ensemble des cas de rougeole survenus sur la zone géographique évaluée.