L’objectif de l’investigation est de collecter les données qui permettront de confirmer l’épidémie, d’analyser les premières actions mises en œuvre pour y répondre et d’émettre des recommandations sur la stratégie d’intervention si besoin.

L’efficacité de la riposte (contrôle de l’extension de l’épidémie par l’organisation d’une vaccination à large échelle) dépend en grande partie de la rapidité d’identification de l’épidémie.

Il est donc nécessaire de débuter l’investigation dès les premiers signes d’alerte : comme par exemple une élévation du nombre de cas par rapport aux années précédentes à la même période (hormis années épidémiques) ou une augmentation notable des cas sur 3 semaines ou critères d’alerte prédéfinis.

En principe, si le système de surveillance épidémiologique est fonctionnel et réactif, l’alerte est donnée au tout début de l’épidémie.

3.2.1 Définir les cas

La description d’une épidémie repose sur la définition de cas. Pour pouvoir être utilisée à tous les niveaux (du poste de santé à l’hôpital), la définition de cas doit être claire, simple et standardisée. Elle doit rester constante pendant toute la durée de l’épidémie. La standardisation permet d’obtenir un recueil de données uniforme : nombre de cas et de décès, classes d’âge à risque et étendue géographique.

Les définitions de cas suivantes (préconisées par l’OMS) sont données à titre indicatif :

| Cas suspect | Toute personne chez qui un clinicien suspecte la rougeole OU Fièvre ≥ 38 °C ET Eruption maculopapulaire généralisée (non vésiculaire) ET Un des signes suivants : toux ou rhinorrhée ou conjonctivite |

|---|---|

| Cas probable | Cas suspect ET Contact récent avec un cas confirmé par le laboratoire |

| Cas confirmé | Cas suspect ou probable ET Confirmation biologique |

Toute définition de cas est un compromis : une définition sensible et peu spécifique inclura tous les cas, mais englobera également des patients qui ne sont pas des cas (surestimation).

A l’inverse, si la définition est très spécifique, on aura l’assurance que les cas comptabilisés sont des vrais cas, mais certains vrais cas n’auront pas été inclus (sous-estimation).

3.2.2 Confirmer le diagnostic

La plupart du temps, le diagnostic est purement clinique (basé sur la définition de cas suspect).

Avant la phase éruptive, il n’y a que la notion de contact avec un malade et l'absence d'antécédent de rougeole qui permettent de suspecter la maladie. Après la phase éruptive, le diagnostic différentiel avec d’autres maladies éruptives fébriles ou réactions médicamenteuses doit être fait (Voir Chapitre 5, Section 5.1.3).

Confirmation biologique

[1]Citation 1.World Health Organization. Rougeole: Normes de surveillance des maladies évitables par la vaccination [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2024 [cited 2024 Apr 4]. Available from:

https://www.who.int/fr/publications/m/item/vaccine-preventable-diseases-surveillance-standards-measles

La biologie est primordiale pour confirmer une épidémie et indispensable pour la déclarer, mais l’impossibilité d’obtenir une confirmation biologique ne doit en aucun cas retarder la prise en charge des patients et la préparation de la riposte à une épidémie.

Dès le début de la saison à risque, les dispositifs de collecte d’échantillons doivent être mis à disposition à tous les niveaux (hôpital, centre de santé, etc.) et le personnel formé à son utilisation afin que les prélèvements soient effectués lors du premier contact avec le malade.

Des prélèvements doivent être effectués, au minimum, sur les 5 à 10 premiers cas déclarés dans une nouvelle zone géographique affectée.

Méthodes de diagnostic disponibles

Technique indirecte : sérologie, présence d’immunoglobuline M (IgM) (ELISA). Il s’agit de la méthode de référence pour l’investigation d’épidémie. Les tests sérologiques de recherche d’IgM sont plus sensibles s’ils sont réalisés entre le 3e et 28e jour après le début de l’éruption. Ils sont donc de préférence réalisés pendant cette période.

Les techniques directes (RT-PCR, séquençage et culture) ne sont pas des outils adaptés à l’investigation d’une épidémie (disponibles uniquement dans certains laboratoires) mais peuvent être utilisés pour un diagnostic précoce (< 7 jours) ou pour étudier le génome ou isoler le virus.

Des tests de diagnostic rapides sont actuellement à l’étude et devraient pouvoir être utilisés dans les années à venir pour orienter les premières actions rapidement et cibler les patients à prélever pour confirmation biologique en laboratoire.

Méthodes de collecte des échantillons (Annexe 4) :

Prélèvement de sang capillaire séché, sur papier filtre pour détection d’anticorps IgM ou IgG

Prélèvement de sang total ou de sérum/plasma par ponction veineuse pour détection d’anticorps IgM ou IgG

Ecouvillonnage de la muqueuse nasopharyngée ou prélèvement salivaire pour détection d’ARN viral par RT-PCR (non recommandés par MSF dans le cadre d’une investigation d’épidémie)

Suivre les recommandations du ministère de la Santé du pays pour le choix du type d’échantillon, les procédures de prélèvement et de transport.

S’assurer que pour tout résultat négatif pour la rougeole, la sérologie de la rubéole est systématiquement réalisée.

Si ce type de collecte est recommandé par le ministère de la Santé et le laboratoire a la capacité de faire l’analyse, préférer les échantillons de sang séché au sérum sanguin car :

Ils ont une sensibilité et une spécificité équivalentes pour la détection des IgM spécifiques

Ils évitent une ponction veineuse

Les échantillons sont stables hors chaîne de froid pendant 7 jours environ

| Lors d’une épidémie, les examens biologiques de confirmation sont réalisés pour les premiers cas (pour chaque zone géographique). Une fois la confirmation obtenue, la surveillance épidémiologique repose sur la définition clinique (cas suspects). |

3.2.3 Compter les cas et les décès

Les méthodes de recherche des cas dépendent de la population concernée et du système de surveillance existant. Les cas et les décès sont recherchés et comptabilisés :

Dans les établissements de santé :

Dans les hôpitaux, centres de santé, dispensaires et centres nutritionnels en priorité : comptage des cas dans les registres ou consultation de listes linéaires.

Grâce à la surveillance à base communautaire :

Dans les établissements scolaires et autres lieux de regroupements d’enfants

Dans les villages, en interrogeant les chefs de village et en visitant les familles des cas rapportés

Dans les cimetières pour évaluer le nombre de décès

Les agents de santé communautaire doivent alors disposer d’une définition de cas simple (fièvre + éruption) qui leur permettra de détecter les cas et de les référer vers une structure de santé.

Si des établissements de santé ne disposent pas de registres des cas de rougeole et/ou de liste linéaire, il faut les mettre en place (Annexe 5.1 et Annexe 5.2).

Pour chaque cas rapporté, les informations essentielles à collecter sont : nom, date de naissance (à défaut, âge), sexe, adresse, date de début des symptômes, date d’admission, traitement, évolution (guérison, décès, transfert), statut vaccinal, diagnostic biologique, etc.

Pour éviter les doubles notifications, il est indispensable de préciser comment sont comptabilisés les cas transférés.

En théorie, il est recommandé de comptabiliser les décès liés à la rougeole en phase aigüe mais aussi les décès liés à la rougeole dans les 30 jours qui suivent le début des premiers signes. En pratique, c’est souvent difficile à mettre en place et les décès seront souvent sous-estimés.

La notification des cas et des décès se fait du début jusqu’à la fin de l'épidémie. |

3.2.4 Données démographiques

Les données démographiques fournissent le dénominateur nécessaire au calcul de plusieurs indicateurs (taux d’incidence, taux d’attaque, couverture vaccinale, Voir Section 3.2.6).

Il peut être difficile d’obtenir des données démographiques fiables en particulier en l’absence de registre d’état civil ou de recensement récent. Attention aux surestimations ou sous-estimations selon les sources.

Tout doit être entrepris pour obtenir les données les plus exactes possibles. Les données provenant de plusieurs sources doivent être comparées. Le choix des données sélectionnées doit être argumenté et la source précisée. Le choix doit faire l’objet d’un consensus entre les principaux partenaires.

Par exemple, les données démographiques d’un ancien recensement peuvent être utilisées en y appliquant le taux d’accroissement annuel théorique de la population.

Il est possible que les autorités locales possèdent des chiffres de population plus récents que ceux disponibles au niveau national.

Toute personne impliquée dans la gestion de l’épidémie doit utiliser les données de population consensuellement admises, et ce jusqu’à la fin de l’épidémie.

3.2.5 Organiser les données

C’est l'étape descriptive de l'investigation de l'épidémie. La situation est décrite en termes de temps, de lieu et de personne.

Temps

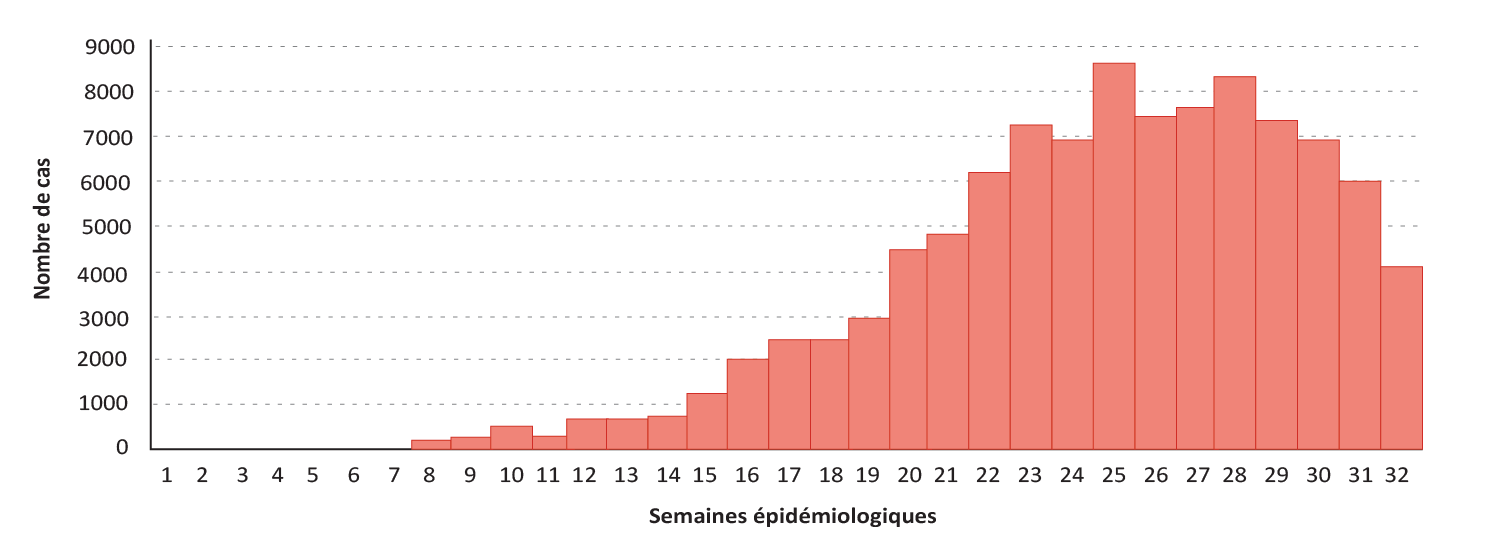

A partir des tableaux de collecte (Annexe 6), les données sont reportées chronologiquement sur un graphique. La courbe épidémique obtenue représente la distribution des cas en fonction de leur date de diagnostic (Figure 3.1).

Cette courbe permet de confirmer l’existence de l’épidémie et, complétée régulièrement, elle permet aussi de suivre l’évolution de l’épidémie dans le temps et d'évaluer l’efficacité de la riposte.

Figure 3.1 - Cas de rougeole enregistrés par semaine, Malawi, 2010

[2]Citation 2.Minetti A, Kagoli M, Katsulukuta A, et al. Lessons and challenges for measles control from an unexpected large outbreak, Malawi. Emerg Infect Dis. 2013;19(2):202-209. doi:10.3201/eid1902.120301

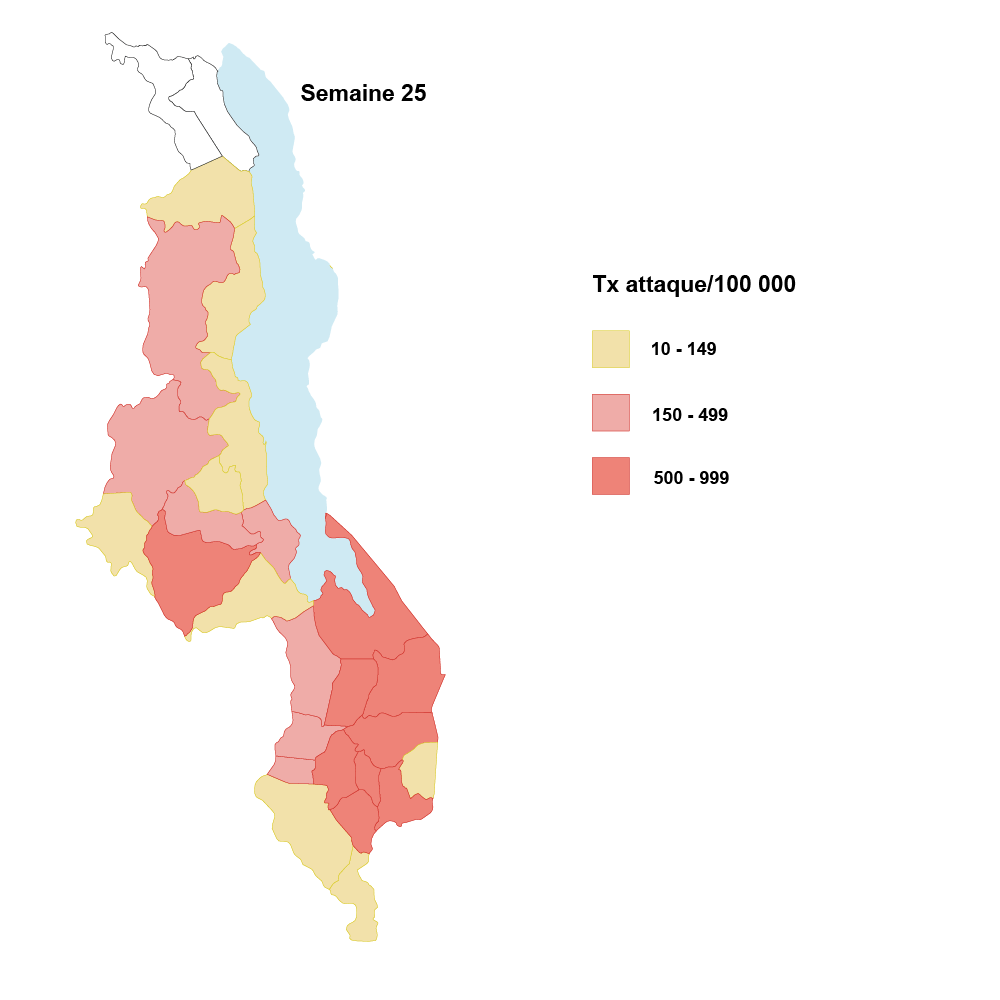

Lieu

La distribution géographique des cas ou les taux d’attaque spécifiques par zone géographique (district/quartier/ville ou section d'un camp de réfugiés) permettent de visualiser l’extension géographique de l’épidémie jusqu’à ce jour. La distribution des cas où le taux d’incidence cumulée des 3 à 4 dernières semaines permettent d’identifier les zones les plus à risques à l’instant T, pour fixer les priorités en termes de riposte. Les courbes épidémiques par zones géographiques peuvent aussi fournir des informations sur les différents stades de progression de l’épidémie.

Figure 3.2 - Distribution géographique des cas de rougeole, semaine 25, Malawi, 2010

[2]Citation 2.Minetti A, Kagoli M, Katsulukuta A, et al. Lessons and challenges for measles control from an unexpected large outbreak, Malawi. Emerg Infect Dis. 2013;19(2):202-209. doi:10.3201/eid1902.120301

Source : cette publication est du domaine public et n'est donc pas soumise au droit d'auteur. Les textes et graphiques présentés dans ce paragraphe ne sont pas reproduits dans cet article tels quels, mais sont issus de l'étude réalisée par MSF et Epicentre, dont ces derniers sont parmi les auteurs.

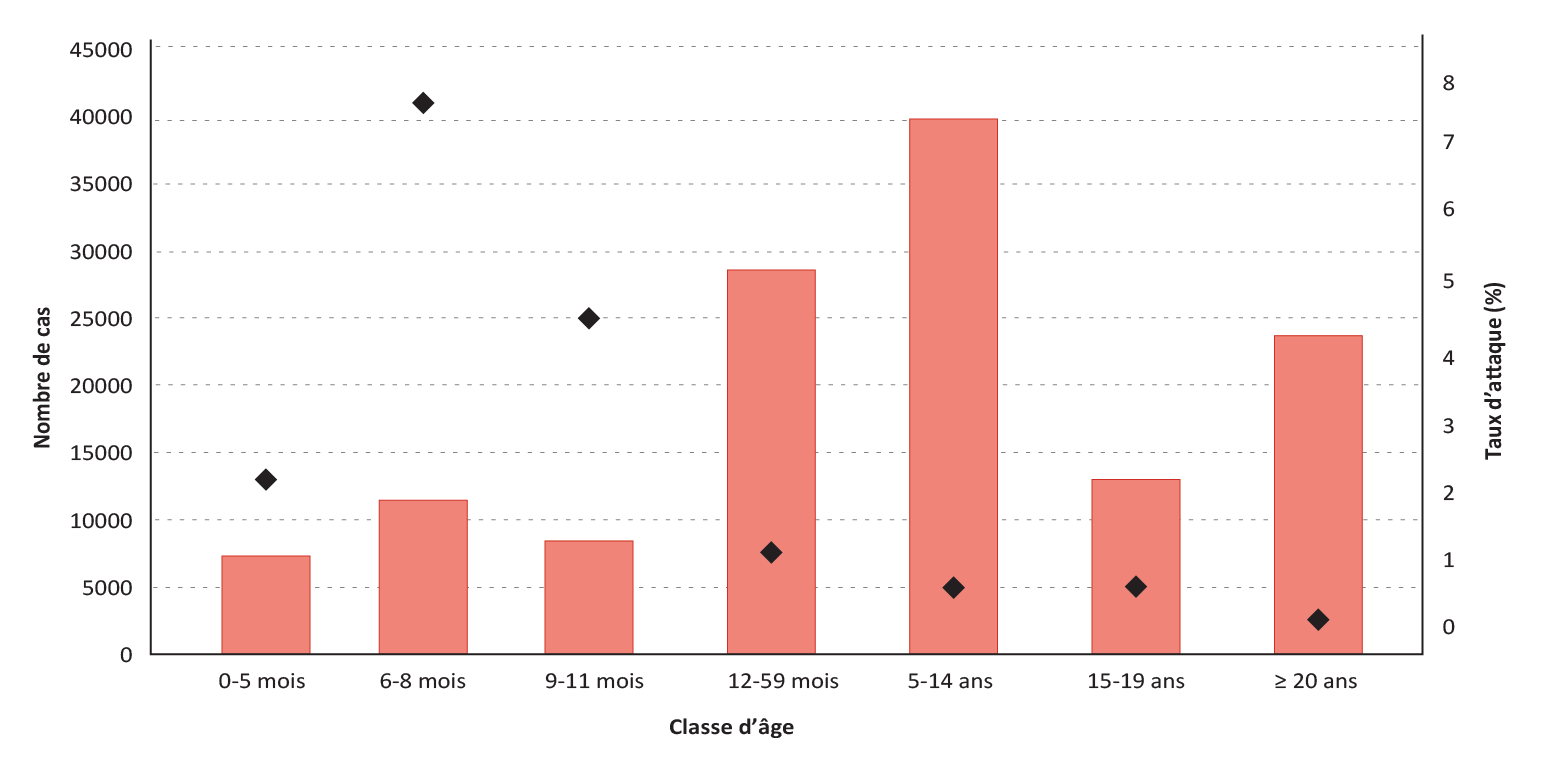

Personnes

La donnée essentielle à déterminer est l’âge des cas, mais le sexe doit aussi être considéré.

Le calcul des taux d’attaque spécifiques par âge permet d’identifier les classes d’âge les plus touchées. Cet indicateur est essentiel pour définir la population cible de la campagne de vaccination.

Les classes d’âge à étudier proposées sont : 0-5 mois, 6-8 mois, 9-11 mois, 12-59 mois, 5-14 ans et ≥ 15 ans. Selon le contexte, il peut être nécessaire de diviser les données en d’autres classes d’âge : 5-9 ans et 10-14 ans chez les enfants et 15-29 et ≥ 30 ans chez les adultes p.ex. (Figure 3.3).

Si les données démographiques disponibles n’incluent pas la distribution par classe d’âge, il est souvent possible de la calculer à partir de la population totale et des données nationales utilisées par les autres programmes (PEV, p.ex.). A défaut, utiliser la distribution standard de la population (Annexe 7).

Figure 3.3 - Taux d’attaque rougeole par classe d’âge, Malawi, 2010 [2]Citation 2.Minetti A, Kagoli M, Katsulukuta A, et al. Lessons and challenges for measles control from an unexpected large outbreak, Malawi. Emerg Infect Dis. 2013;19(2):202-209. doi:10.3201/eid1902.120301

3.2.6 Analyser les donnéeshttps://Analyser

L’analyse descriptive de ces données permet :

De déterminer la vitesse d’extension de l’épidémie et son importance (courbe épidémique)

D’identifier les populations à risque (âge et lieu)

De prévoir et d’adapter la réponse afin de limiter le nombre de cas, de décès, et l’extension de l’épidémie (estimer les besoins en traitements, en doses de vaccins nécessaires, etc.)

A chaque niveau (région, district, ville, etc.), les principaux indicateurs à calculer sont :

Le taux d’incidence hebdomadaire et cumulé (taux d’attaque)

Le taux d’attaque spécifique :

Par lieu (quartier, zone de santé, commune, zone d’un camp de réfugiés)

Par classe d’âge

La létalité hebdomadaire et cumulée :

Par classe d’âge

Par lieu de prise en charge des cas (létalité hospitalière, p.ex.)

L’analyse des données de létalité globale (incluant à la fois les cas hospitalisés et traités en ambulatoire) est difficile du fait que les décès issus de complications de cas vus en ambulatoire sont souvent sous déclarés et parfois non comptabilisés. |

Taux d’incidence hebdomadaire

C’est la vitesse de survenue d’une maladie dans la population pendant une période donnée. Il est calculé chaque semaine au cours d'un épisode épidémique.

| Nombre de nouveaux cas pendant la semaine donnée x 100 000 |

| Population totale |

Exemple : à la semaine 3, on a recensé 85 cas de rougeole dans une population de 542 080 habitants. Le taux d’incidence était de : 85/542 080 x 100 000 = 15,7/100 000.

Taux d'attaque

Le taux d’attaque est une forme particulière du taux d'incidence. C’est une incidence cumulée, calculée sur une courte période de temps, notamment depuis le début de l’épidémie.

Nombre de nouveaux cas pendant une période donnée x 100 |

Population exposée au risque de la maladie pendant la même période |

On peut aussi calculer le taux d’attaque pour une population donnée par exemple pour une classe d’âge particulière.

Exemple : on a recensé 3 022 cas de rougeole chez les enfants de moins de 1 an pendant les 4 mois de l'épidémie. Cette classed'âge compte 20 057 enfants (3,7% de la population).

Le taux d'attaque de la rougeole chez les < 1 an était de : 3 022/20 057 x 100 = 15,1%.

Létalité

La létalité est la proportion de décès parmi les cas d’une maladie. C’est un indicateur de la sévérité de la maladie et de la qualité de prise en charge des malades.

Nombre de décès dus à la rougeole dans un lieu pendant une période donnée x 100 |

Nombre de cas de rougeole déclarés pendant la même période dans le même lieu |

Exemple : parmi 3 022 cas de rougeole déclarés chez les enfants de moins de 1 an, 250 sont décédés. 472 d’entre eux ont été traités à l’hôpital et 118 y sont décédés :

- La létalité des enfants de moins de 1 an était de : 250 / 3 022 x 100 = 8,3%

- La létalité hospitalière des enfants de moins de 1 an était de : 118/472 x 100 = 25%

- 1.

World Health Organization. Rougeole: Normes de surveillance des maladies évitables par la vaccination [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2024 [cited 2024 Apr 4]. Available from:

https://www.who.int/fr/publications/m/item/vaccine-preventable-diseases-surveillance-standards-measles - 2.

Minetti A, Kagoli M, Katsulukuta A, et al. Lessons and challenges for measles control from an unexpected large outbreak, Malawi. Emerg Infect Dis. 2013;19(2):202-209. doi:10.3201/eid1902.120301